| |

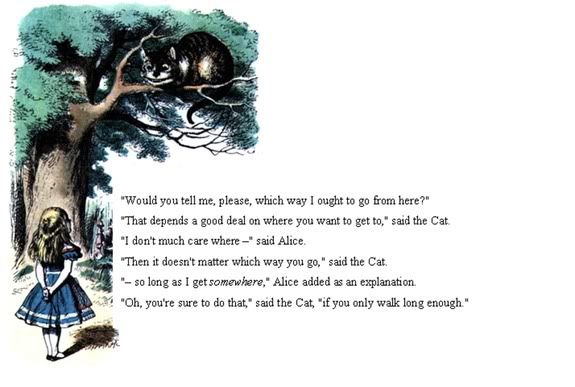

| sumber: http://i228.photobucket.com/albums/ee59/Spiritof76man/cheshire_cat_2BEST.jpg |

Bismillah…

Alhamdulillah masih diberi

kesempatan untuk mendongeng lagi, di tengah-tengah hujan baris-baris excel

untuk calculation sheet hehe. Oke, jadi apa yang mau saya dongengkan hari ini?

Kemarin malam, sepulang ngajar

seperti biasa (harus) melahap jalanan kota Bandung. Dan seperti biasa pula,

mata melihat banyak hal yang menarik di jalanan. Karena kemarin otak saya

sedang enak buat berpikir (atau ngelamun?), jadilah pikiran saya kembali ke

saat saya kuliah pada siang harinya.

“Jadi cita-cita

itu dua (setidaknya), jangka panjang dan jangka pendek. Oke lah, kalau jangka

panjang susah, yang jangka pendek aja deh. Kira-kira 5 tahun ke depan kamu mau

jadi apa? Kalau kamu tidak punya cita-cita, ya susah. Kamu akan

terombang-ambing dalam hidup. Ini lebih penting dari sekedar kuliah PSK

(Pengantar Sistem Kontrol) lho!” Kami tertawa setuju saja. Karena hampir

seluruh waktu kuliah habis tidak untuk membahas fenomena kontrol suatu sistem.

“El*o, kalau kamu punya cita-cita apa?” tanya

kaprodi saya kepada salah seorang kawan.

“Ehm, kuliah ke

Jepang Pak!” jawabnya dengan mantap.

“Nah, bagus. Berarti

kamu harus mempersiapkan segalanya kan? Bahasa Jepangnya, ya segalanya lah…”

dan beliau membahas dengan panjang lebar tentang persiapan untuk melanjutkan

studi ke luar negeri.

“Nah, kalau kamu

Mas. Kamu mau jadi apa?” tanya beliau ke saya. Waduh, otak saya mulai memilih

beberapa cita-cita yang sudah saya patok di dalam kepala dan hati—memilih yang

paling pas dikatakan di sini.

“Punya

perusahaan, eh pabrik pembuatan senjata Pak!”

“Jangka panjang

atau jangka pendek?”

“Jangka panjang

Pak,” jawab saya.

“Ehm, lalu kamu

berasal dari keluarga yang oang tuanya mampu untuk memodali kamu mas?”

“Tidak Pak,” jawab saya tegas.

“Lalu, kamu perlu

mengumpulkan modal kan?”

“Yo, eh iya Pak.”

“Jadi, kamu

lebih memilih bekerja di Pindad karena itu sesuai bidang minat kamu atau

bekerja di perusahaan lain yang menjanjikan gaji lebih besar? Pilih mana?

“Gaji besar Pak.”

“Kenapa?”

“Agar bisa

melangkah lebih dekat kepada cita-cita jangka panjang saya Pak.”

“Hmm, bagus!

Kalau gitu cita-cita jangka pendekmu?”

“Bekerja di

perusahaan yang berhubungan dengan alat berat Pak, atau mungkin manufakturnya.”

Dari

sini saya cukupkan percakapan saya dengan beliau. Diskusi semakin menarik

dengan cerita-cerita dan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada teman yang lain. Kami

diajak untuk mulai menyusun masa depan—atau karir setidaknya. Bahkan menyinggung

tantangan yang akan dialami wanita dalam merencanakan masa depannya. Pekerjaan ini

memiliki keuntungan ini, yang itu memiliki keuntungan itu. Tidak hanya gaji—meski

ini juga menjadi salah satu titik

berat diskusi—melainkan juga tentang pengalaman, training, dan pembelajaran

sosialnya. Jujur, di kepala saya mulai

lebih jelas lagi strategi mengenai apa yang kurang dan lebih dari saya untuk

mengejar suatu karir di bidang tertentu.

Namun

di jalanan saya melihat yang lain…

Jika di kelas kami membicarakan profesi ini

denga benefit ini, maka saya diingatkan kembali bahwa ada orang-orang yang

tidak seberuntung kita—kami. Jangankan memilih jalan dan cara-cara untuk

mengejar karir tersebut, tahu bahwa karir itu pun eksis belum tentu.

Satu

hal yang paling membuat saya galau (cie galau juga akhirnya pak penulis),

adalah anak-anak kecil yang harus turun ke jalan untuk menjadi—yah, pastinya

tahu lah Anda semua. Mau memberi takut

menjadikan mereka kebiasaan, atau parahnya hanya jadi setoran pada orang dewasa

yang mengeksploitasi mereka. Namun, mau tidak memberi kok ya berasa kejam. Jam segitu

masih di jalanan apakah besok tidak ngantuk saat sekolah? Atau malah tidak

sekolah? Padahal katanya sekolah sekarang gratis kan?

Akhirnya

karena terlalu lama galau lampu lalu lintas keburu jadi hijau. Sungguh suatu

ironi yang menusuk perasaan saya. Di saat siang harinya kami berdiskusi seru

tentang suatu profesi yang wah-wah, tidak jauh di luar tembok tempat sekolah

saya bertebaran permasalahan tentang mereka yang tak sempat memikirkan ingin

jadi apa mereka. Mungkin mereka memiliki cita-cita yang tinggi, namun setinggi

apa? Karena menurut saya cita-cita itu berdialektika dengan pengetahuan—dan

pengalaman. Oleh karenanya akan ada yang namanya revisi bukan?

Pikiran saya melayang kembali lebih jauh ke

belakang. Ke masa kecil saya. Mengenai cita-cita yang dari kecil menghantui

setiap mimpi saya—Insinyur. Salahkan lagu Joshua yang liriknya ada pengen bikin

pesawat itu lho. Yaah, meski di sana katanya professor, tapi semakin besar

semakin tahu bahwa mereka berprofesi sebagai engineer—dan tidak harus sampai jadi professor. Lalu, lebih galau

lagi lagu-lagu sekarang yang isinya cuma cewek ngejar cowok atau cowok ngemis

ke cewek, mau jadi apa mereka? Pengemis (nafsu)? Cih, chicken!

Ah,

entahlah. Kembali lagi, sungguh ini sebuah ironi. Ironi yang saya rasakan. Maafkanlah

jika ada yang tersinggung atau yang lain. Anggap saja sekedar dongengan dari

seorang pelajar yang mendapat gelar (yang katanya berarti besar) sebagai

mahasiswa. Mahasiswa yang sedang resah melihat negerinya mengalami ketimpangan

yang besar ini. Seorang mahasiswa yang sebenarnya tidak berasal dari kelurga

atas, bahkan sekedar membiayai kuliah pun saya harus dibayari rakyat negeri

ini. Dan sekarang sedang bekerja sambilan sebagai tukang dongeng fisika dan

matematika keliling…

0 komentar:

Posting Komentar