Hari ini saya mengingat lagi

sesuatu yang luar biasa, yang dulu sempat ingin saya tulis namun tidak

terlaksana karena rasa malas menjadi musuh yang utama. Sebuah pelajaran yang

universal, yang saya dapat dari salah satu pelatih saya: Kang Sunan Respati Dananjaya.

Untuk pecandu—perhatikan tidak saya gunakan kata pecinta karena saking cintanya

hehe, maaf Kang :P—beladiri daerah Bandung tentunya nama beliau sudah tidak

asing lagi.

Oke, jadi apa pelajarannya?

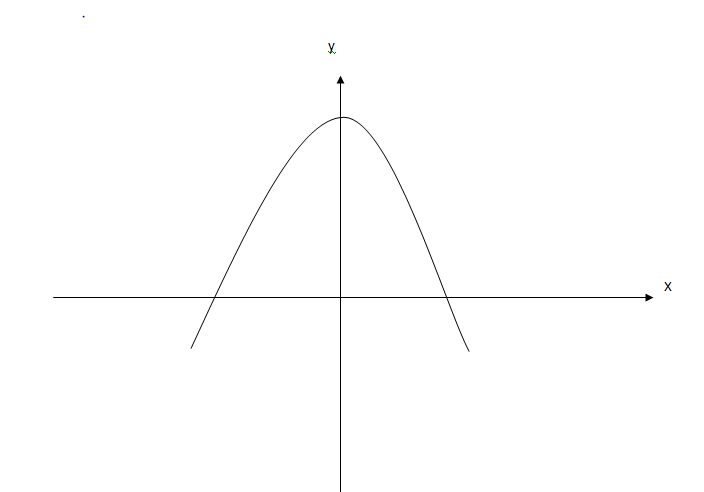

Tentu buat mereka yang belum

lupa-lupa amat dengan matematika dasar akan masih ingat grafik berikut:

Yah gitulah ya haha. Anggap itu

suatu fungsi kuadratik dengan kubah membuka ke bawah. Dan untuk sumbu x

merepresentasikan teknik beladirinya—dalam hal ini sebut saja teknik Perisai

Diri-nya, dan sumbu y merujuk kepada kebuasan, kebrutalan, atau mungkin lebih

tepat adalah potensinya untuk melukai. Sok, mangga Aa’ dan Teteh lihat lagi

grafiknya dan temukan artinya. Sudah?

Pada masa-masa awal berlatih,

seorang pesilat memiliki kebuasan atau kemampuan untuk melukai lawan yang

rendah. Lalu, seiring berjalannya waktu kemampuannya tentu meningkat. Dan potensinya

untuk melukai orang lain semakin besar. Kesombongan dan gaya berjalan yang

semakin sulit dikontrol. Rasanya tiap menemukan orang yang kira-kira bikin

sepet di mata mau dihajar saja. Rasa takut untuk memiliki masalah dengan pria

lain semakin surut. Sehingga, sebenarnya pada saat yang sama dia sedang

meningkatkan potensi dirinya terluka pula hahaha.

Hingga suatu saat dia mencapai

puncak potensi kebrutalan dan kebuasan, yaitu ketika menyentuh sumbu y. Menurut

Kang Sunan, ini akan dialami pada mereka yang sedang mendalami Teknik Harimau

dan Naga. Pada saat-saat inilah, rasa ingin cari ribut menjadi paling besar—teorinya.

Tapi saya memang mengalami sih hehe. (Pahami tentang Teknik Asli Perisai Diri

di sini)

Hingga pada titik setelah ini,

justru menurun kebrutalannya. Oleh karenanya sumbu y ini segaris dengan titik

x=0. Artinya, terdapat suatu titik balik pada kondisi ini. Setelah Teknik Naga,

masuklah orang itu ke Teknik Satria. Dia mulai resmi menjadi pelatih. Oleh karenanya,

mental sebagai pelatih juga ditempa. Diajarkan tentang pengendalian diri lebih

mendalam dan kesadaran lebih lanjut tentang makna Perisai Diri. Bahwa sesuai

namanya, beladiri ini bukanlah senjata untuk melukai namun suatu alat untuk

menangkis serangan—Perisai. Hingga akhirnya perlahan kebrutalan itu menurun. Bukan

karena TIDAK MAMPU, namun karena TIDAK MAU.

Memang itulah yang diajarkan

oleh para pelatih. Saat latihan, serangan tidak boleh ditahan. Full power, full

speed. Karena memang kemampuan juga masih cethek.

Kalau bercandanya, belum saatnya untuk berbudi luhur. “Orang dengan kondisi

serangan penuh tenaga saja kadang-kadang lawan juga masih ketawa kalau kena,

kok sok-sok an buat menahan serangan,” begitu wejangan beliau-beliau ini.

Nanti, jika memang diperlukan pelatih

yang akan membisikkan,”Jangan terlalu lepas, dia tingkatannya dibawahmu.”

Dari hasil obrolan ini saja saya

melihat kebijaksanaan yang sangat besar. Sebuah kebijaksanaan yang sebenarnya

sudah kita tahu dari dulu, tetapi lupa merupakan musuh yang utama.

TIDAK MAU, BUKAN TIDAK MAMPU

Ada beberapa hal yang cenderung aneh menurut

saya. Betapa sering diri kita menjadikan alasan ”Saya nggak mau begitu kok”, “ah,

itu gak akan terpakai”, dan kalimat-kalimat sejenis untuk malas melakukan

sesuatu yang berguna.

Contoh paling sinetronnya gini. Ada

seorang anak yang disuruh belajar nyetir sama orang tuanya tetapi dia malah

berkata,”Ah, tak perlu Ayah. Nanti toh saya akan jadi orang sukses, punya

supir. Jadi buat apa belajar.”

Atau yang agak nyerempet

kesukaan saya nih.

“Kamu belajar beladiri sana.”

“Ah, buat apa? Kan saya tidak

mau melukai orang lain.”

See? Mereka memang tidak akan melakukan hal itu. Bukan karena tidak

mau, namun karena memang tidak mampu. Pada hal yang lain pun sering kita

melakukan penolakan dengan alasan sekonyol contoh-contoh abstrak saya di atas.

“Bukan sesuatu yang luar biasa jika kau

tidak melakukan sesuatu karena tidak mampu,

bukan karena tidak mau.”

Kalau

bahasa mereka yang suka ngomongin tentang pacaran atau nikah:

“Gue jomblo karena prinsip, bukan karena

nasib!”

(Baca hal terkait ini ada tulisan saya di sini)

(Baca hal terkait ini ada tulisan saya di sini)

Sampai

di sini belum bosan kan? Nah, setelah ini saya akan sedikit mengkritisi

pemikiran beberapa orang yang benar-benar ada di sekitar kita. Dan tidak

main-main, ini tentang pilihan mereka menikah.

MENIKAH?

Menikah?

Wow, maksud kamu apa? Iya kamu, emh (Dengan gaya ngomong Dodit Mulyanto).

Jadi begini, saya pernah melihat

pada tulisan yang di-share oleh

seseorang di jejaring sosial. Kurang lebih isinya begini:

“Menikahlah saat engkau masih

belum mapan, agar anakmu merasakan nilai-nilai perjuangan pada kesulitan yang

mendera.”

Wah, romantic sekali ya? Namun

bolehkah saya melihat dari sudut pandang yang berbeda?

Memang, kesulitan dan tantangan

sangat dibutuhkan seorang anak agar menjadi dewasa. Kesulitan, pada kadar yang

sesuai akan menjadikan seseorang lebih tangguh. Sesuatu yang tidak membunuhmu hanya

akan membuatmu lebih kuat, begitu kata Tuan Krab.

Sesuatu yang tidak membunuhmu hanya akan

membuatmu lebih kuat.

Sekarang, bayangkan jika

kesulitan itu mengenai masalah hidup dan mati. Bukan hidup dan mati kita dengan pasangan kita, namun bayi kita. Pada

suatu ketika, karena kondisi ekonomi yang belum mapan—pada dosis yang parah—bisa

membuat putra kita hanya sekejap merasakan udara dunia. Itu kondisi ekstrimnya

dengan definisi belum mapan yang sangat ekstrim pula.

Selain itu, anak memang akan

belajar tentang kesulitan-kesulitan hidup, tentang bagaimana menjadi seorang

pribadi yang tangguh. Namun, sebatas itu. Dia akan kesulitan untuk mencari

contoh riil menjadi seseorang yang zuhud.

Sekarang bayangkan kondisi yang

berbeda. Kita, secara kemampuan sangat mampu untuk memanjakan dan memberikan

bermacam kemudahan kepada anak kita. Semuanya kelas satu. Namun kita tidak

melakukannya. Karena kita TIDAK MAU. Kita sedang mengajarkan bagaimana untuk

mengontrol kehidupan kita, kehidupan yang sebenarnya sangat mampu untuk

berfoya-foya namun memilih cara hidup yang sederhana. Menurut saya, itu akan

lebih terlihat keren di matanya. Orang tuanya sebenarnya SANGAT MAMPU, namun

mereka TIDAK MAU untuk menjadi budak dunia. Orang tua tersebut akan lebih mudah

untuk mengajarkan konsep zuhud, yaitu zuhud bukanlah membuang dunia dari tanganmu

tapi dia ada di hatimu, zuhud adalah

mencampakan dunia dari hatimu tapi dia ada dalam genggamanmu.

“Zuhud itu bukanlah membuang dunia dari

tanganmu tapi dia ada di hati. Zuhud adalah mencampakan dunia dari hatimu tapi

dia ada dalam genggamanmu.”

(Jika ada yang

bilang Rasul dan para shahabat itu miskin, kalian salah besar. Mereka adalah

para saudagar kaya. Mereka memang memilih hidup demikian itu karena

prinsip, bukan karena nasib. Karena kemauan, bukan mengenai kemampuan.)

So, maaf jika saya mengambil

contoh yang agak menyerempet “hal” ini. Maaf, sekali lagi maaf. Namun saya

pikir ini akan lebih mengena hehe.

Padahal, pada aplikasinya kebijaksanaan tentang “tidak melakukan bukan karena tidak mampu, namun karena tidak mampu”

tersebut sangat luas aplikasinya. Silahkan kawan-kawan cari sendiri pada bagian

kehidupan yang mana hal ini cocok diterapkan. Jika ada salah kata, saya mohon

maaf :)

Contoh lagi:

1.

Tidak mau sombong meski kehebatannya bejibun

karena dia tahu itu hal yang buruk. Bukan tidak sombong karena memang tidak ada

yang dapat disombongkan.

2.

Tidak mau mencontek karena dia tahu itu suatu

bentuk kecurangan yang hina. Bukan tidak mau mencontek karena teman sebelah

sama cupu-nya dan ada pengawas yang galaknya gokil banget.

3.

Tidak membeli mobil bersilinder besar karena

tahu itu hanya memboroskan bahan bakar dan tidak ramah lingkungan. Bukan karena

duitnya buat beli sepeda saja perlu ngutang.

4.

Ada tambahan?

0 komentar:

Posting Komentar